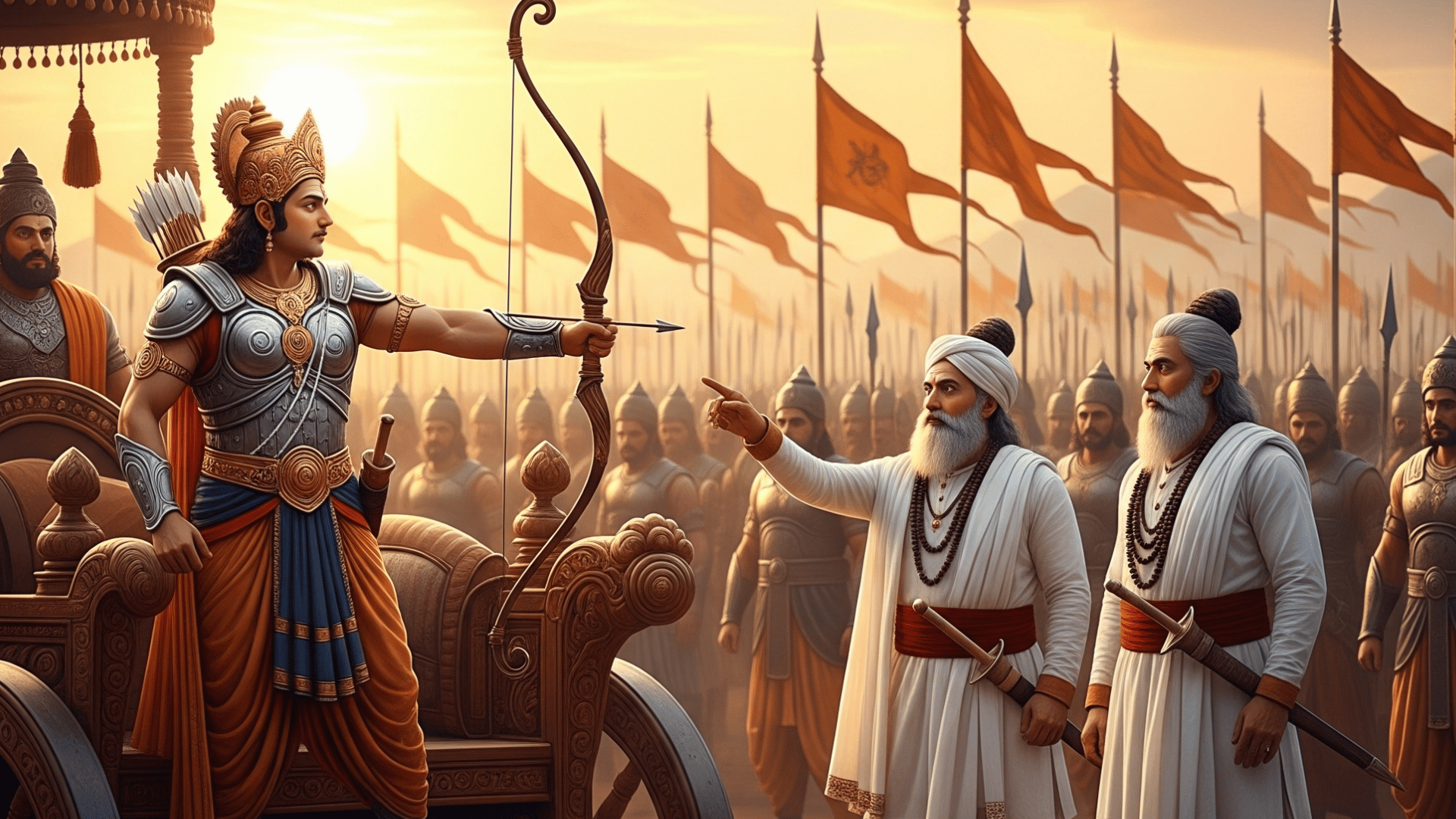

अध्याय 1 – अर्जुनविषादयोग

श्लोक 3

पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् ।

व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३॥

दुर्योधन अब अपने गुरु द्रोणाचार्य से मुखातिब होकर बोलता है।

वह उन्हें दिखाकर कहता है —

“हे आचार्य! देखिए, पाण्डु के पुत्रों की इस महान सेना को,

जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है।”

इस श्लोक में केवल सैनिकों की एक कतार या युद्ध-रेखा की बात नहीं हो रही — यह एक गहरी मानसिक प्रतिक्रिया है। दुर्योधन भीतर ही भीतर व्याकुल है और इस व्याकुलता को वह कटाक्ष के रूप में बाहर निकालता है।

शब्दों की परतों में छिपा मनोविज्ञान:

- “पश्य” — देखो! यह एक सीधा संकेत है, लेकिन इसमें चिंता और चेतावनी दोनों हैं। दुर्योधन केवल युद्ध की व्यवस्था नहीं दिखा रहा — वह गुरु को यह याद दिला रहा है कि “ये तुम्हारा शिष्य था, जिसने हमारे शत्रुओं की सेना को संगठित किया है।”

- “महतीं चमूम्” — महान सेना: यह स्वीकारोक्ति है। यद्यपि शत्रु हैं, फिर भी उनकी शक्ति और व्यवस्था को मान्यता दी जा रही है।

- “व्यूढां” — सुव्यवस्थित सेना: इसका अर्थ है कि यह सेना केवल संख्याबल में बड़ी नहीं, रणनीति में भी परिपक्व है।

- “द्रुपदपुत्रेण” — यह शब्द गुरु-द्रोण को चुभने वाला है। द्रुपद उनके पुराने शत्रु थे, और अब उसी के पुत्र (धृष्टद्युम्न) ने पाण्डवों की सेना का नेतृत्व संभाला है।

- “तव शिष्येण” — यानी “आपके ही शिष्य द्वारा” — यह व्यंग्य है, जिसे दुर्योधन जानबूझकर कहता है, मानो गुरु को जिम्मेदार ठहराया जा रहा हो।

- “धीमता” — बुद्धिमान: एक ओर प्रशंसा है, लेकिन अंदर ही अंदर यह दुर्योधन की जलन और चिंता का प्रतीक है कि शत्रुपक्ष को एक ऐसा रणनीतिक शिष्य मिला है।

गहरा संदेश

- यह श्लोक हमें दिखाता है कि दुर्योधन अंदर से असुरक्षित और भ्रमित है।

वह अपनी चिंता को गुरु पर डालकर अपने मन को हल्का करना चाहता है। - राजनीति में जब अपने ही शिष्य या समर्थक दूसरी ओर खड़े हो जाते हैं, तो वह केवल एक युद्ध का सवाल नहीं होता — यह रिश्तों और आत्मविश्वास का भी संकट होता है।

- दुर्योधन जैसे लोग जब अपने भीतर के डर और असुरक्षा को पहचानने में असफल होते हैं, तब वे दूसरों पर आरोप लगाने लगते हैं।

हमारे लिए शिक्षाएं:

- जिनसे हमने ज्ञान पाया, वे अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं।

गुरु भी किसी एक पक्ष के बंधक नहीं होते — वे धर्म के साथ होते हैं। - यह श्लोक हमें सिखाता है कि अगर हम केवल दूसरे को दोष देकर खुद को सही ठहराना चाहें, तो वह हमारी कमजोरी का संकेत होता है, न कि हमारी नीति का।

- परिस्थितियाँ कैसी भी हों, दूसरों की योग्यता को स्वीकार करना एक वीरता है — लेकिन जब वह स्वीकारोक्ति जलन के साथ होती है, तब वह आत्मविकृति बन जाती है।

- जिनसे हमने ज्ञान पाया, वे अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं।